葬儀の基礎知識

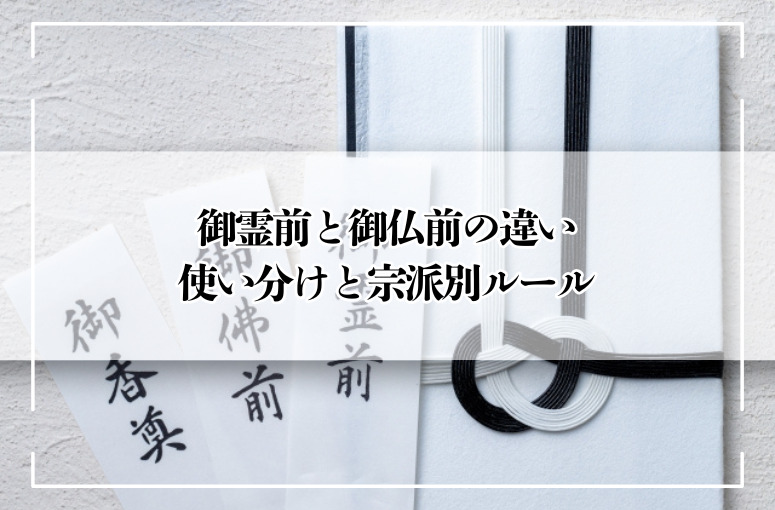

【室蘭市の葬儀マナー完全ガイド】御霊前と御仏前の違い・使い分けと宗派別ルール

公開日: 2025年5月16日 11:00

最終更新日: 2025年10月28日 09:30

葬儀や法要に参列するとき、不祝儀袋の表書きで悩む方は少なくありません。「御霊前」と「御仏前」のどちらを選べば良いのか分からないという声を、室蘭市でも多く耳にします。本記事では、使い分け・宗派別マナー・表書きの書き方について解説しています。地域の慣習に配慮しながら、失礼のない参列を目指して準備を進められるようお手伝いします。

あわせて、迷ったときの神式・キリスト教式の表書き、よくある質問まで網羅しております。お葬式や法要で不安がある場合は、事前相談をご活用ください。お葬式のことはめもりあるグループへご相談いただけます。

目次

- 1 御霊前とは:意味と使うタイミング

- 2 御仏前とは:意味と使うタイミング

- 3 四十九日(七七日)をまたぐときの切り替え基準

- 4 宗派別の例外:浄土真宗では「御霊前」を使わない

- 5 宗派が不明なときの無難な表記:「御香典」

- 6 神式・キリスト教式の表書き(仏式以外)

- 7 表書きの書き方とマナー(薄墨・記入位置・中袋)

- 8 【地域マナー】室蘭市での御霊前・御仏前の使い分け傾向

- 9 よくある失敗と回避のコツ

- 10 神式・キリスト教式と混同しないためのチェックリスト

- 11 【用途別】室蘭市での不祝儀袋・関連用品の準備ポイント

- 12 FAQ:室蘭市 御霊前 御仏前でよくある質問

- 13 内部リンク:一緒に読まれる記事

- 14 まとめ:室蘭市で御霊前・御仏前に迷ったときの決め方

御霊前とは:意味と使うタイミング

御霊前(ごれいぜん)は「故人の霊の前に供える」という意味です。仏教では、人が亡くなってから四十九日(七七日)までは、まだ仏にならず「霊」としてこの世とあの世の間にあると考えます。そのため、通夜、葬儀・告別式、初七日など、四十九日法要までの期間に用います。室蘭市でも多くのご家庭が、通夜や告別式では「御霊前」を選びます。

ただし、宗派によって例外があります。最初に押さえるべきポイントは、「時期によって使い分ける」ことです。

御仏前とは:意味と使うタイミング

御仏前(ごぶつぜん)は「仏の前に供える」という意味です。四十九日法要以降(百か日、一周忌、三回忌など)の法要や仏壇へのお供えでは「御仏前」を用います。漢字は「御佛前」と表記しても差し支えがありません。室蘭市の法要でも、四十九日の節目以降は「御仏前」に切り替えるのが一般的です。

四十九日(七七日)をまたぐときの切り替え基準

不祝儀袋の表書きは、四十九日を境目に「御霊前」から「御仏前」へ切り替えます。もし四十九日法要の日程を前倒しで実施する場合でも、その法要をもって仏となると考えるため、法要後は「御仏前」を使用します。室蘭市での法要でも同様の運用が一般的です。

宗派別の例外:浄土真宗では「御霊前」を使わない

浄土真宗(本願寺派・大谷派など)では、「人は亡くなると同時に仏となる」と教えます。この場合、通夜・葬儀でも最初から「御仏前」を用います。室蘭市にも当該宗派の寺院があるため、室蘭市で迷ったときは、案内状や会館掲示、喪家の意向を確認してから準備を進めてください。

宗派が不明なときの無難な表記:「御香典」

参列先の宗派が分からない場合は、仏式で広く通用する「御香典」が無難です。どの宗派でも受け取りやすく、間違いを避けられます。会社関係や友人知人の葬儀で宗派が読みづらいケースでも活用できます。

神式・キリスト教式の表書き(仏式以外)

神式(神道)の場合

神式の表書きは「御神前」や「御玉串料」を用います。玉串とは榊に紙垂を付けた供え物です。水引は白黒または双銀を使用します。仏式と混同しないようご注意ください。

キリスト教(カトリック・プロテスタント)の場合

キリスト教では、一般的に「御花料」を用います。カトリックでは「御ミサ料」(御弥撒料)、プロテスタントでは「忌慰料」や「献花料」を用いる場合があります。封筒は無地や十字架・百合の印刷があるものを選びます。

表書きの書き方とマナー(薄墨・記入位置・中袋)

薄墨を使う理由

表書きは、弔意を表すため薄墨の筆ペンで書きます。「涙で墨が薄まった」「突然の訃報で急ぎ駆け付けた」という気持ちを表現します。

表面・中袋の書き方

表面上段中央に「御霊前」「御仏前」「御香典」などを記し、下段中央にフルネームを書きます。

中袋には金額(表面)、裏面に住所・氏名を濃い墨で記入します。字に自信がない方は印字タイプの使用でも失礼にはなりません。

【地域マナー】室蘭市での御霊前・御仏前の使い分け傾向

室蘭市は仏式葬儀が多く、通夜・告別式では「御霊前」を選ぶ傾向が一般的です。四十九日以降は「御仏前」へ切り替えます。一方で、浄土真宗の葬家では最初から「御仏前」を用いる場合があるため、案内状・会場掲示・喪家のご意向の確認が重要です。

| 場面 | 表書きの目安 | 補足 |

|---|---|---|

| 通夜・葬儀・告別式 | 御霊前 | 浄土真宗は御仏前を用いる |

| 初七日〜六七日(四十九日前) | 御霊前 | 時期で判断する |

| 四十九日以降の法要 | 御仏前 | 百か日・一周忌・三回忌など |

| 宗派不明・会社関係 | 御香典 | 迷う場合の無難な選択 |

よくある失敗と回避のコツ

四十九日以降に「御霊前」を使ってしまうケース

法要の案内をよく確認してください。四十九日法要以降は「御仏前」へ切り替えます。日程が前倒しの場合でも、法要後は御仏前が基本です。

浄土真宗で「御霊前」を使ってしまうケース

宗派が案内状や会場掲示で示されることがあります。分からないときは喪家や会館に事前確認を取るようにしてください。確認が難しいときは「御香典」が無難です。

金額・名前・住所の記入洩れ

中袋の金額・住所・氏名を忘れずに記入してください。香典返しの手配や記録のために必要です。室蘭市の葬儀でも必ず確認が行われます。

神式・キリスト教式と混同しないためのチェックリスト

仏式以外の形式が多い地域・職域もあります。室蘭市で参列先の宗教が不明な場合は、以下をチェックしてください。

- 会場名や祭壇の意匠に神式・キリスト教式の要素がないか確認する

- 案内状に式次第や宗教表示があるか確認する

- 判断が難しい場合は喪家や会館に確認する

- どうしても不明なときは「御香典」を選ぶ

【用途別】室蘭市での不祝儀袋・関連用品の準備ポイント

不祝儀袋の選び方

水引は黒白(または双銀)を選びます。蓮の印刷は仏式向け、十字架・百合はキリスト教式向けです。室蘭市内の文具店・仏壇店・葬儀会館の売店で宗派別に選べる場合があります。

香典袋を書く場所・タイミング

自宅で落ち着いて記入することを推奨します。会館の受付前で記入すると誤記が生じやすくなります。名前や金額の誤りがないか最終確認を行ってください。

FAQ:室蘭市 御霊前 御仏前でよくある質問

Q1. 表書きを間違えて渡してしまった場合はどうすれば良いですか?

故意でなければ大きな問題にはなりません。気付いた段階でお詫びを添えると丁寧です。次回以降は時期(四十九日前か以後か)と宗派を確認してください。

Q2. 室蘭市では黄白の水引を使いますか?

北海道では黄白水引を用いる地域もありますが、室蘭市では黒白が主流です。地域の慣習が分からないときは黒白を選ぶと安心です。

Q3. 金額の相場はどのように考えれば良いですか?

関係性や年齢、会食や香典返しの有無などで変わります。迷う場合は、喪家のご負担に配慮しつつ、同席予定のご友人・ご親族に目安を相談する方法が無難です。会社関係は慣例がある可能性があるため、社内規定を確認してください。

Q4. 表書きをスタンプや印字で書いても問題ありませんか?

スタンプや印字でも問題ありません。気持ちを込めて丁寧に準備する姿勢が大切です。薄墨表記の体裁を整えるとより丁寧に見えます。

内部リンク:一緒に読まれる記事

- 【室蘭市の家族葬】費用相場と流れ・準備チェックリスト

- 四十九日(七七日)とは:法要の意味・準備・当日の段取り

- エンディングノートの書き方:家族に伝える希望のまとめ方

- 香典の基礎知識:金額の考え方・表書き・中袋の書き方

まとめ:室蘭市で御霊前・御仏前に迷ったときの決め方

- 四十九日まで:御霊前(ただし浄土真宗は御仏前)

- 四十九日以降:御仏前

- 宗派が不明:御香典

- 神式:御神前/御玉串料

- キリスト教:御花料(場合により御ミサ料・忌慰料)

最初に確認すべき点は、宗派と時期です。案内状・会場掲示・喪家の意向を確かめ、迷ったときは「御香典」を選んで失礼のない対応を心がけてください。ご不安があれば、地域事情に詳しい葬祭ディレクターへ早めに相談してください。

お葬式・法要・事前相談・会食手配まで、めもりあるグループ(室蘭・登別・伊達エリア対応)がサポートします。ご家族の想いに寄り添い、宗派と地域マナーに配慮したご提案を行います。お葬式のことはめもりあるグループへご相談ください。

クチコミ件数

1,524件平均評価

4.9