葬儀の基礎知識

香典の正しい入れ方とマナーと合わせて知る 表書き・香典袋・渡し方

公開日: 2025年10月24日 9:00

最終更新日: 2025年10月30日 09:30

突然の訃報を受けた際、はじめに準備しなければいけないものが香典です。しかし、香典はただお札を包めばよいものではなく、香典袋の選び方や宗派に合わせた表書きの書き方、渡し方など細かな作法が必要となります。

今回の記事では、香典の正しい選び方やお札の入れ方、宗派別の表書きの書き方、渡し方のマナーについて解説します。

目次

香典とは

香典とは、故人の供養のためにささげられるお札のことで、お花やお香に代わる供物のことです。

かつて日本では、それぞれの弔問客がお香を持参し、それを焚いて故人を供養する風習や、葬儀を近隣同士で協力して執り行っていた時代がありました。その際に喪家は、葬儀をお手伝いしてくれる方々のために炊き出しを行うため、参列する方は米などの食品をお供えしていました。その後、時代の移り変わりとともにお葬式のかたちも変化し、現在の香典のかたちになったと言われています。いずれにしても、香典は喪家の急な出費を「お互いさま」の精神で助け合う、相互扶助の精神が残ったものと言えるでしょう。

香典の入れ方のマナー

香典を包む際には、さまざまなマナーがあります。このマナーを知らないままお札を包んでしまうと、ご遺族にとって失礼にあたる可能性があるため注意が必要です。ここでは、香典の入れ方のマナーをご紹介します。

新札は避ける

慶事では新札を使用しますが、弔事の場合は新札を使わないのがマナーです。「新札=亡くなることを予期して準備していた」という解釈に繋がると言われており、誤解が生じる可能性があります。近年では、そこまで気にしない方も増えていますが、ご年輩の方は不快に感じることもあるので注意が必要です。

そのため、お通夜や葬儀の際には新札ではなく、折り目のついたお札を入れましょう。折り目のついたお札を入れることで「訃報を受けて急ぎ準備した」という意味になります。

ボロボロのお札は避けるべき

折り目がついているお札がよいとはいえ、あまりにもボロボロのお札を使うのは避けるべきです。使い古していてお札に切れ目が入ってしまっているものは、かえって失礼にあたります。また、汚れが目立つものについても避けましょう。

お札の向きを揃えて入れる

複数枚のお札を包む場合は、お札の向きをすべて揃えましょう。これは、ご遺族が香典を確認する際に数えやすくするためだと言われています。

肖像画を裏向きにして入れる

香典の場合、封筒の表側から見て肖像画が下向きになるように入れるのがマナーです。お札を裏にして肖像画を見せないことで、「悲しみにくれて顔を伏せています」という意味になります。また、下向きに入れる理由は、ご遺族が封筒からお札を取り出してすぐに金額を確認できるための配慮だと言われています。

ただし、一周忌や三回忌では、肖像画を表にして入れるようにするのがマナーです。このような法要の際の香典は、「故人を失った悲しみ」を表現するものではなく「故人へのお供え物」としての意味合いが強くなるためです。

香典袋の選び方

香典袋は、宗派や入れる額によって種類が異なるため注意が必要です。ここでは、宗派別や金額別の香典袋の選び方をご紹介します。

【宗派別】香典袋の選び方

宗派別の香典袋は以下の通りです。

・仏教 :無地の袋に黒白、もしくは双銀の結び切りの水引が施された香典袋

・浄土真宗 :仏式と同じ

・神道 :無地の香典袋

・キリスト教:水引のない白い香典袋

【金額別】香典袋の選び方

香典に包む金額が5,000円ほどの場合は、水引が印刷された簡易的な香典袋でもかまいませんが、1万円以上包む場合は実物の水引が付いた香典袋を使用しましょう。さらに5万円以上と高額の場合は、双銀の水引が結ばれている格式高い香典袋を使用します。

香典袋の書き方

香典袋への書き方にもマナーがあります。ここでは、香典袋の正しい書き方をご紹介します。

外袋の書き方

香典袋の外袋には、水引上部の中央部分に宗派に応じた表書きを縦書きで記します。水引下部の中央には自分の氏名を表書きよりもやや小さく記しましょう。なお、会社名義の香典の場合は、氏名の上に会社名や役職を記載します。

夫婦連名の香典の場合は、夫の氏名を中央に記載し、その左側に妻の名前を添えます。3名以内の連名の場合は立場が上となる人を右側から順に記入し、4名以上の場合は代表者の氏名を中央に記載して、その横に「外一同」と添えます。この場合の中袋には、全員の氏名・住所・金額の内訳が書かれた明細を同封しましょう。

【宗派別】表書きの書き方

香典袋の表書きは、宗教に合った言葉で記す必要があります。宗派別の書き方は以下のとおりです。

・仏式 :御霊前・御仏前・御香料

・神式 :御玉串料・御榊料

・キリスト教:御花料

仏教の場合は、四十九日法要までは「御霊前」、それ以降は「御仏前」と記載するのが一般的です。浄土真宗の場合は、故人はすぐに仏になる(往生即成仏)と考えられているため、葬儀のときから「御仏前」と書きます。もし宗派が不明な場合は「御香典」や「御香料」を使用するのが無難でしょう。

中袋の書き方

中袋には、自分の氏名・住所・包んだ金額を記入します。中袋に記載がない場合、誰からの香典なのかわからなくなってしまうためです。中袋に記入欄がある場合はその欄に、ない場合は中袋の表に金額を記し、裏に氏名と住所を記載します。

金額の書き方

金額を書く際は、金額の前に「金」を入れて、「金○○圓(えん)」と記載します。「圓」の後の「也(なり)」は書かなくても問題ありません。

金額を書くときの数字は旧字体を使用します。「一」「二」「三」などの漢数字は改ざんできるため、「壱」「弐」「参」と記入しましょう。

中袋がない場合の書き方

中袋がない場合は、香典袋に直接、記入しても問題ありません。書く内容は、中袋がある場合と同様、表書き・氏名・住所・包んだ金額です。

香典袋の表面の水引上部には「御霊前」「御香典」といった表書きを、水引下部には氏名を書きます。

香典袋の裏面には、住所と金額を記載しましょう。この時の住所は、郵便番号やマンション名を省略せずにすべて記入するのがマナーです。

中袋には糊付けをしない

香典を郵送する場合を除いて、中袋には糊付けをしません。糊が付いていることによって中袋を開けるのに手間がかかるため、開封作業の負担になります。なかには「緘」や「〆」などのシールが付いている香典袋もありますが、こちらのシールも貼らない方がよいでしょう。

ただし、香典を郵送で送る場合は、糊付けが必要です。

香典袋の表書きは薄墨を使う

香典袋の表書きは、薄墨で書きます。これは、日本の伝統的な配慮の一つで、急な訃報に動揺する気持ちや悲しみの感情を表現するためのものです。ただし、葬儀の後に行われる四十九日法要以降は濃墨を使用するのがマナーとなるので注意しましょう。

文字は、筆ペンや毛筆を用いて手書きにすると丁寧ですが、書くのが苦手な方の場合にはスタンプを使用する方法もあります。ただし、相手によってはスタンプに対して不快感を感じる場合があるため、できるだけ手書きがおすすめです。

香典の渡し方のマナー

香典の渡し方にもマナーがあります。ここでは香典を直接渡す場合、郵送で渡す場合、2種類の渡し方のマナーについてご紹介します。

香典を直接渡す場合

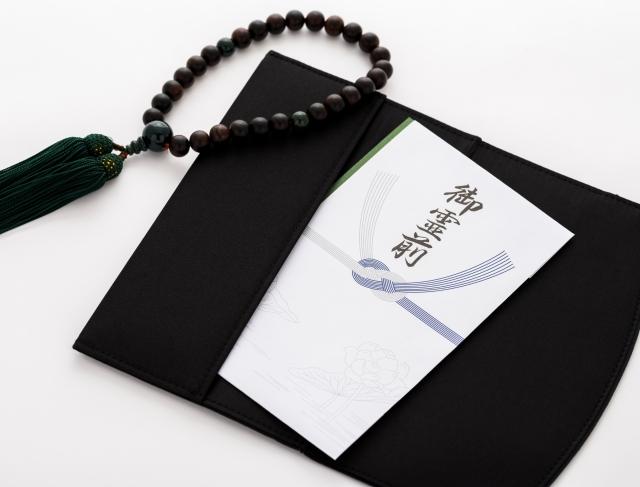

香典は直接持って行くのではなく、袱紗(ふくさ)に包んで持参します。袱紗は紫や紺などの落ち着いた色のものを使いましょう。

会場に着いたら受付で一礼し、香典袋を袱紗から取り出します。この時の香典袋の向きは、表書きが相手が読める向きになるように持ち、両手で差し出しましょう。その際に「このたびはご愁傷様でございます。どうぞお納めください」といったお悔やみの言葉を添えるのが一般的です。

郵送で香典を送る場合

やむを得ぬ事情で葬儀に参列できない場合は、香典を現金書留で郵送することも可能です。その場合は、香典袋に現金を入れ、お悔やみの言葉を記した手紙も一緒に送るのが礼儀です。送付先は、宛先は葬儀場、もしくはご遺族の自宅とし、宛名は喪主の名前を記載しましょう。

クチコミ件数

1,524件平均評価

4.9