葬儀の基礎知識

戸籍謄本と戸籍抄本の違いについて

戸籍や登記、年金、相続などの書類を準備する際に目にすることのある「戸籍謄本(こせきとうほん)」、「戸籍抄本(こせきしょうほん)」という言葉。これらの書類には、どのような違いがあるのでしょうか。

今回は「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の違いについて解説いたします。

目次

戸籍謄本とは

戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明する「戸籍簿」の写しで、その戸籍の写しに間違いがないことを本籍地の市区町村長が認証したものです。

戸籍に記載されているのは、夫婦と未婚の子です。たとえば、夫婦と未婚の子が2人の場合は、その4人全員の出生、婚姻、離婚、養子縁組、離縁、死亡のすべてが載っています。

戸籍簿は役所で保管されていて、申請すると戸籍謄本として発行してもらうことが可能です。住民票には現住所が記載されていますが、戸籍謄本には本籍地と身分事項が書かれているという違いがあります。

戸籍謄本の正式名称は「戸籍全部事項証明書」

実は「戸籍謄本」とは少し古い呼び方で、現在はほとんどの役所で電子化が進んでいるため、戸籍謄本のことを「戸籍全部事項証明書」と呼ぶのが一般的になりつつあります。

とはいえ、わかりやすいように「戸籍謄本」と呼ばれているケースも多々あります。戸籍の電子化前のものが戸籍謄本、電子化後のものが戸籍全部証明書と理解すると良いでしょう。

戸籍抄本とは

「抄本」という言葉は、「一部分の写し」という意味です。戸籍に記載されている全員の身分事項を証明する写しが戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)でしたが、戸籍抄本は、戸籍に含まれる指定した人のみについて記録された証明書になります。

たとえば、戸籍に夫婦と未婚の子2人の身分事項が記録されている場合、夫と妻に関する身分事項のみを記載した書類は「戸籍抄本」にあたります。

戸籍抄本の正式名称は「戸籍個人事項証明書」

戸籍抄本の正式名称は「戸籍個人事項証明書」です。戸籍が紙で管理されていた頃の正式名称は「戸籍抄本」でしたが、管理を電子化した現在では正式名称は「戸籍個人事項証明書」になります。

「広域交付制度」で本籍地以外でも戸籍謄本が発行可能に!

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されました。

今までは、各市町村で個別にシステムを管理しているため相互に連携できず、戸籍証明書などは本籍地の市区町村に請求する必要がありましたが、この法律の改正によって戸籍謄本などの広域交付ができるようになりました。

広域交付制度とは

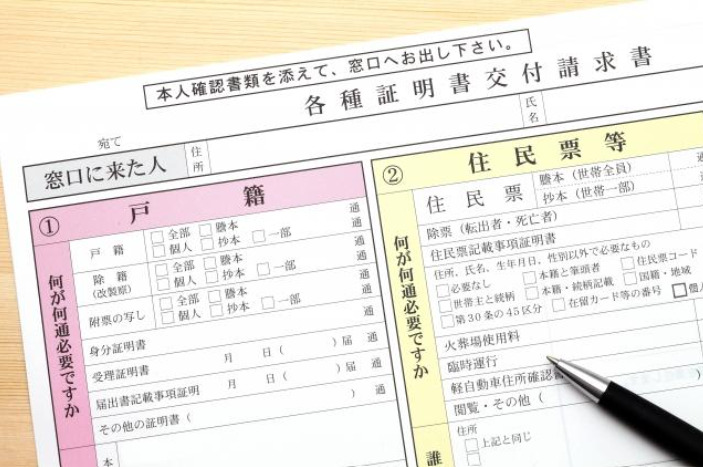

広域交付制度とは、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・除籍謄本(除籍全部事項証明書)・改製原戸籍謄本を請求できるようする制度のことです。

これにより、本籍地が遠い方でも最寄りの市区町村の窓口で請求することが可能になりました。また、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあった場合でも、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

広域交付の費用について

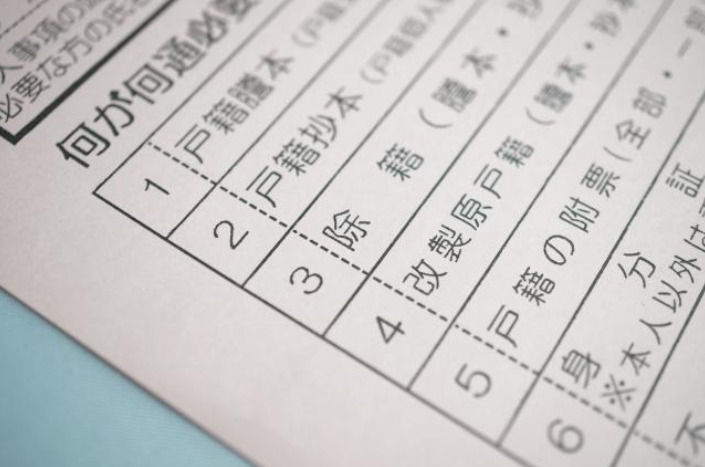

広域交付の費用については以下の通りです。

・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):1通450円

・除籍謄本(除籍全部事項証明書):1通750円

・改製原戸籍謄本:1通750円

広域交付制度で請求できる人

この制度で取得できる戸籍は、戸籍謄本に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫等)のみです。父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。

戸籍謄本等を請求できる人が、市区町村の戸籍証明発行担当窓口に行き、請求する必要があります。代理人による請求および郵送での請求はできません。

広域交付制度の注意点

便利になった広域交付制度ですが、注意しないといけない点をご紹介します。

・コンピュータ化されておらず、紙で管理されている一部の戸籍・除籍は除きます。

・ 一部事項証明書、戸籍抄本(個人事項証明書)は請求できません。

・ 戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等はこれまで通り本籍地のみでの交付となります。

・ 広域交付では本籍地の市区町村に確認を取る必要があるため、場合によっては当日交付ができず、後日の受け取りとなることもあります。

・ 窓口では本人確認が必要となるため、運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどの顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。

・ 広域交付では厳格な本人確認が必要となるため、健康保険証や年金手帳は本人確認書類として認められません。

クチコミ件数

1,013件平均評価

4.88