葬儀の基礎知識

【苫小牧市の葬儀マナー完全ガイド】御霊前と御仏前の違いとは?宗派別の使い分けと注意点

公開日: 2025年10月30日 9:00

最終更新日: 2025年10月30日 09:00

葬儀に参列するときに欠かせないのが不祝儀袋の準備です。しかし、「御霊前」と「御仏前」のどちらを使えばいいのか分からず、迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。特に苫小牧市のように地域に根ざした宗派や慣習が残るエリアでは、誤って使ってしまうと失礼にあたることもあります。この記事では、「御霊前」と「御仏前」の違いや使い分けのタイミング、宗派ごとのルール、さらに苫小牧市での地域的な慣習までを詳しく解説します。正しい知識を身につけて、どんな葬儀や法要にも失礼のないよう備えましょう。

目次

御霊前とは?意味と使い方を正しく理解しよう

「御霊前」の意味

「御霊前(ごれいぜん)」とは、故人の“霊の前”という意味を持つ言葉です。仏教では、人が亡くなると49日間はまだ仏にならず、この世とあの世の間をさまよう「霊」の状態にあると考えられています。そのため、通夜や葬儀・告別式、初七日法要など、四十九日までの期間は「御霊前」の表書きを使います。苫小牧市でも多くの葬儀では、通夜や告別式において「御霊前」と書かれた不祝儀袋を使用するのが一般的です。仏教以外でも、一部のキリスト教や神式の葬儀で使われることもありますが、基本的には仏式の場面で使われる表書きです。

「御霊前」を使うタイミング

「御霊前」を使うのは、故人が亡くなってから四十九日法要までの間です。つまり、通夜・葬儀・初七日・二七日・三七日・四七日・五七日・六七日法要までは「御霊前」が適しています。四十九日を過ぎると、故人は仏となるため「御仏前」に切り替えるのが正式なマナーです。ただし、苫小牧市内でも宗派によっては例外があります。たとえば浄土真宗では、亡くなった瞬間に仏になるという教えがあるため、通夜や葬儀でも「御仏前」を使うのが正しいとされています。

御仏前とは?仏となった故人への供養を表す言葉

「御仏前」の意味

「御仏前(ごぶつぜん)」とは、“仏となった故人への供養”を意味する表書きです。49日を過ぎて行われる法要(百か日、一周忌、三回忌など)や、仏壇にお供えをするときなどに使われます。苫小牧市でも、四十九日以降の法要では「御仏前」と書かれた不祝儀袋を使うのが一般的です。漢字を「御佛前」と書く場合もありますが、意味は同じです。

「御仏前」を使うタイミング

四十九日法要以降に使うのが「御仏前」です。もし四十九日法要を前倒しで行った場合(例:47日目に実施など)でも、その日をもって仏となるとされるため、法要後は「御仏前」を使います。特に苫小牧市では地域の寺院との関係が深く、四十九日を境にお布施や香典の表書きを「御仏前」に切り替えることが多い傾向にあります。

四十九日法要は「御仏前」を使うのが正式

亡くなった日から49日目に行われる四十九日法要は、仏教においてとても大切な節目の儀式です。故人が無事に仏となれるよう祈り、親族や友人が集まって供養を行います。この日をもって忌明け(きあけ)となるため、それ以降は「御仏前」を使用するのがマナーです。なお、苫小牧市の葬儀社や寺院では、四十九日法要の相談や会場準備、法要後の会食手配なども一括で行ってくれる場合があります。法要の準備に不安がある場合は、地域に根ざした葬儀社に相談するのがおすすめです。※内部リンク:「苫小牧市の法要・四十九日について」

宗派による違い:「御霊前」を使わないケース

仏教の宗派によっては、「御霊前」を使用しない場合があります。代表的なのが浄土真宗(本願寺派・大谷派)です。

浄土真宗の場合

浄土真宗では、「人は亡くなると同時に仏となる」と教えられています。したがって、四十九日前でも「御霊前」は使わず、最初から「御仏前」を用います。これは苫小牧市でも多く見られる宗派の特徴であり、間違えて「御霊前」を使ってしまうと失礼にあたる可能性があります。

宗派が分からない場合の対応

参列先の宗派が不明な場合は、「御香典」と書くのが無難です。どの宗派にも通用し、誤解を招きません。苫小牧市の葬儀でも、宗派が異なる親族同士が集まる場合は「御香典」を選ぶケースが多いです。

御香典とは?意味と使うシーン

「御香典」は、故人にお線香や花を供える代わりとしてお金を包む慣習から生まれた言葉です。現代では、遺族への経済的な支援やお悔やみの気持ちを示す意味で使われます。苫小牧市でも、葬儀や法要の宗派が分からないときや会社関係の弔問時などに広く用いられています。表書きには「御香典」と書き、水引は黒白または双銀を使用します。北海道地域では黄白の水引を使うケースもありますが、苫小牧市では黒白が主流です。

神式・キリスト教式の場合の表書き

葬儀の宗教形式は仏式だけではありません。苫小牧市でも神式やキリスト教式の葬儀が行われることがあります。宗教ごとの正しい表書きを知っておくことも大切です。

神式(神道)の場合

神式では、表書きに「御神前(ごしんぜん)」や「御玉串料(おたまぐしりょう)」を使います。玉串とは榊の枝に紙垂をつけたものを指し、神様に供える神聖なものです。香典袋の水引は白黒または双銀を使い、仏式と区別がつくように注意しましょう。

キリスト教式の場合

キリスト教の葬儀では、「御花料(おはなりょう)」が一般的です。これは、香ではなく花を捧げるという意味があります。カトリックの場合は「御ミサ料」、プロテスタントでは「忌慰料」や「献花料」を使うこともあります。香典袋は、無地または十字架や百合の花が描かれたデザインのものを選びます。苫小牧市の葬儀社や文具店でも宗教別の不祝儀袋が販売されています。

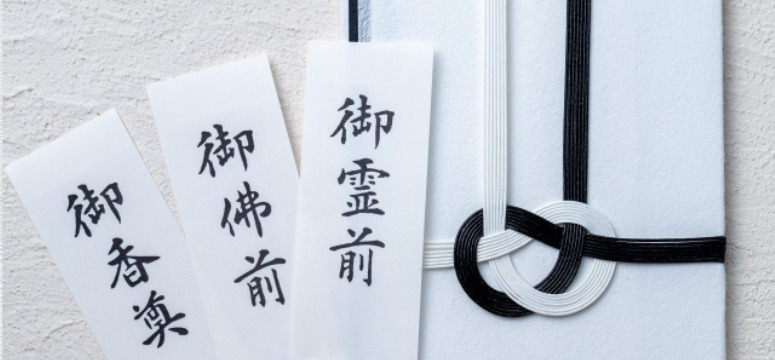

表書きの書き方とマナー

不祝儀袋の表書きは、薄墨の筆ペンで書くのが基本です。これは「涙で墨が薄まった」「急いで駆けつけたため墨を十分にすれなかった」という意味を表し、悲しみの気持ちを象徴しています。

上段:宗派に合わせた表書き(例:「御霊前」「御仏前」「御香典」など

下段:自分の氏名(フルネーム)

中袋には金額・住所・氏名を記入します。

表書きは薄墨、中袋の金額部分は濃い墨で書くのがマナーです。もし字に自信がない場合は、印字済みのタイプを使用しても問題ありません。苫小牧市では葬儀社や仏壇店で宗派別の不祝儀袋を購入できます。

よくある質問(Q&A)

Q1. 御霊前と御仏前、間違えて渡してしまったら?

故意でなければ大きな問題にはなりません。宗派や時期を知らなかった場合、相手も理解してくれます。ただし、次回以降は注意して選びましょう。

Q2. 不祝儀袋に香典金額は必ず書くべき?

中袋には必ず記入しましょう。万一のときに誰からの香典か分からなくなるのを防げます。

Q3. 苫小牧市の葬儀では黄白の水引を使う人もいますが大丈夫?

北海道では黄白の水引を使う風習もありますが、苫小牧市では黒白が主流です。地域によって異なるため、迷った場合は黒白を選びましょう。

まとめ:迷ったら「御香典」を選べば安心

御霊前と御仏前の違いは、故人が「まだ霊であるか」「仏となったか」という時期によるものです。基本的には以下を覚えておきましょう

通夜・葬儀・四十九日法要前 → 「御霊前」

四十九日法要以降 → 「御仏前」

宗派が不明なとき → 「御香典」

苫小牧市の葬儀では宗派や慣習により異なるため、迷ったら地元の葬儀社や寺院に相談するのが確実です。お葬式や法要の準備でお困りの際は、地域密着のめもりあるグループへご相談ください。宗派やマナーに合わせたアドバイスで、故人とご家族に寄り添うサポートをいたします。

クチコミ件数

1,524件平均評価

4.9